서보42 - 오늘 칠해야 하는 이유

밤 사이

내 글이 뒤죽박죽 섞여 있는 것은 무언 일이고?

다시 수정함.

서보 글은

내 감성에 따를 것인지 법도를 찾을 것인지에 관한 글로 보인다.

-------------------------------

며칠 비가 왔다.

담벼락에 골고루 수분이 촉촉해서 칠 흡착이 잘된다.

그릇에 남은 페인트와 솔에 물을 조금 더 타 헹구어서

벽면 칠 위에 다시 골고루 발라주었다.

오늘은 담벼락에 글씨를 새기는 것처럼 칠했다.

너무 되직하면 들일어난다.

예전에 대문 칠할 때 시너를 적게 섞은 곳은 벌써 들떴는데

나중에 페인트가 모자라 남은 시너를 잔뜩 부어 앞칠과 섞어 편 곳은

아직 쨍쨍하다.

칠 중간중간 발산이 되는 만큼 종종 물을 섞어 쓴다.

내 글씨에는

집안일이 있고 고뇌가 있고.....

아무래도

지붕 공사를 해야겠다.

연한 잔가지 끝에 벌레알들이 자리잡기 시작했다.

가지들이 뻗기 시작하면

칠할 자리가 어려워질 뿐아니라

쟤들이 깨어나면 벌레에 쏘일 염려가 있다.

대공원둘레길 걷는 중에는 가느다란 보이지않는 줄에 매달린

벌레들이 종종 눈앞에 나타나고

발은 아스팔트 위에 벌레들로 디딜 틈이 없었다.

집안 벽에서도 벌레가 타올가는지 잘 살펴보라고 했다.

포도나무 순도 솎아주었다.

열매맺는 나무를 가꾼다는 것은 잔인한 일이다.

벌써 꽃이 포도알처럼 매달아 나오는 새순 중 하나를 떼야 한다.

누구를 떼버려야 한단말인가.

칠하고도 남는 시간은 글씨를 쓸 것

산에를 갈 것.

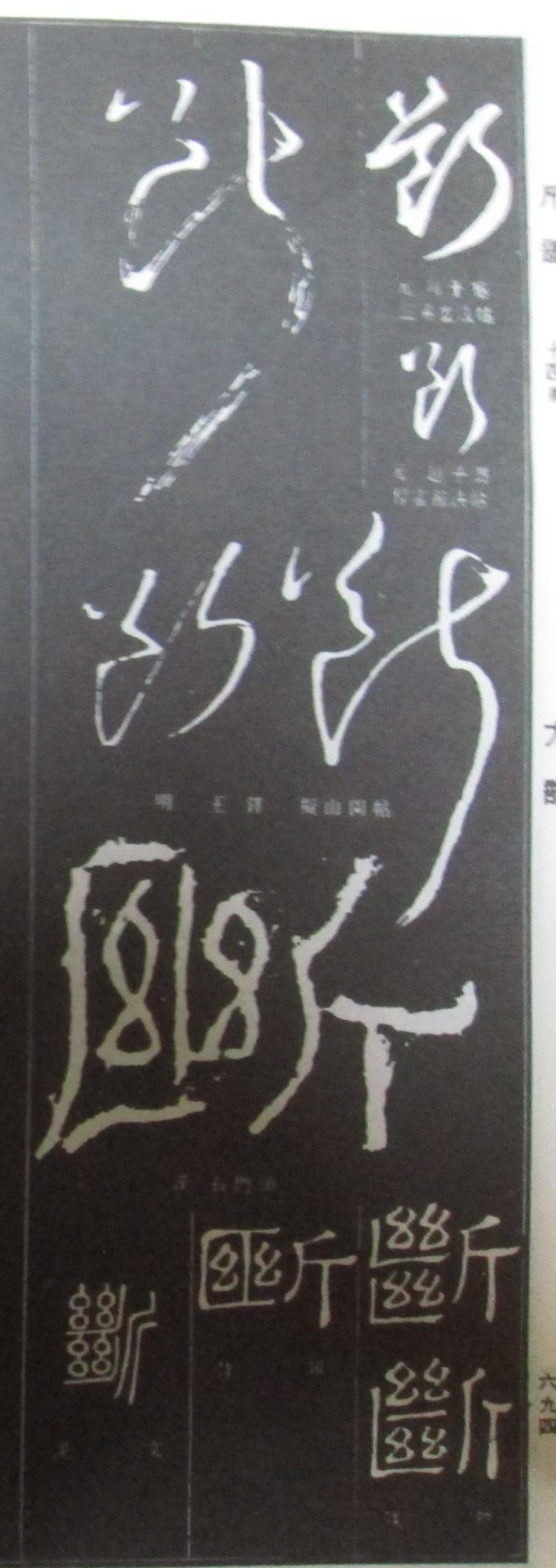

【원문】

/ 自遠. 子敬已下, 莫不鼓(1)努爲力, 標置成體, 豈獨工用不侔(2), 亦乃神情懸隔者也.

或有鄙其所作, 或乃矜其所運. 自矜者, 將窮性域, 絕於誘進之途, 自鄙者, 尚屈情涯, 必有可通之理. 嗟乎(1), 蓋有學而不能, 未有不學而能者也. 考之即事, 斷可明焉.

然消息多方(1), 性情不一, 乍剛柔以合體, 忽勞逸(2)而(3)分軀(4). / 或恬澹(5)雍容, 內涵筋骨, 或折挫槎椊(6), 外曜峯(7)芒.

【해석】

혹 그가 쓴 것을 비하하거나 혹 그가 운용한 것을 자랑하는 이도 있다. 스스로 자랑하는 이는 성정의 영역을 다하게 되고, 꾀하여 나아가는 길에서 끊어진다. 스스로 비하하는 이는 오히려 성정의 한계에 굽히지만 반드시 통할 수 있는 이치가 있다. 아, 배워도 할 수 없는 이가 있지만 배우지 않고 할 수 있는 이는 아직 없다. 곰곰이 생각하여 일에 나아가면 단연코 여기에서 분명할 수 있다.

서예 규율의 증감과 성쇠는 때를 따라 변화하니 방법은 다방면이고, 성정도 하나같지 않다. 잠깐 강하거나 부드러운 것으로 몸을 합하고, 문득 힘을 주거나 빼며 몸을 나눈다. 혹 편안하고 조용하며 의젓하여 안으로 근골을 함유하거나 혹 끊고 꺾은 사개는 밖으로 봉망을 빛낸다.

【주석】

(1) 묵적본ㆍ이현사에는 ‘乎’, 사고본에는 ‘呼’, 호남본에는 ‘夫’라 하였으나 여기에서는 전자를 따른다.

(1) 消息多方(소식다방) : ‘소(消)’는 사라지는 것이고 ‘식(息)’은 숨 쉬거나 자라나는 것이니, ‘소식(消息)’은 천지의 시운이 바뀌어 가는 형편을 일컫는 것으로 증감ㆍ성쇠와 같은 말이다. 『주역ㆍ풍』에서 “천지의 차고 비는 것은 때를 따라 사라지거나 자라난다.”라고 하였다. ‘다방(多方)’은 다방면이니, ‘소식다방(消息多方)’은 여기에서 서예 규율의 증감과 성쇠는 때를 따라 변화하기 때문에 방법은 하나가 아니라 다방면이란 뜻이다.

(2) 勞逸(노일) : 일하거나 쉰다는 뜻이니, 여기에서는 운필 빠르거나 느리고 힘을 주거나 빼는 것을 말한다.

(3) 묵적본ㆍ이현사ㆍ호남본에는 ‘而’, 사고본에는 ‘以’라 하고 아래에 ‘改作以’라 하였으나 여기에서는 전자를 따른다.

(4) 묵적본ㆍ이현사에는 ‘軀’, 사고본ㆍ호남본에는 ‘驅’라 하였으나 여기에서는 전자를 따른다.

(5) 묵적본ㆍ이현사에는 ‘澹’, 사고본ㆍ호남본에는 ‘憺’이라 하였으나 여기에서는 전자를 따른다.

(6) 묵적본ㆍ이현사에는 ‘椊’, 사고본ㆍ강소본에는 ‘枿’이라 하였으나 여기에서는 전자를 따른다. ‘椊’의 이체자는 ‘枠’이다.

槎椊(사졸) : ‘사(槎)’는 ‘나무를 베다.’ 또는 ‘그루터기’란 뜻이고, ‘졸(椊)’은 도낏자루로 모서리를 요철형으로 만들어 끼워 맞추게 한 부분을 사개라 일컫는다. 많은 판본에서 ‘사졸(槎椊)’을 ‘사얼(槎枿)’이라 한 것은 <서보>의 초고 본을 고친 것이다. ‘사얼’은 늙은 나무를 벤 뒤에 다시 난 가지를 가리킨다. 장형은 「동경부」에서 “산에 벤 것과 다시 난 것이 없다.”라고 하였는데, 설종 주에서 “비스듬히 벤 것을 ‘사’라 일컫고, 베었는데 다시 난 것을 ‘얼’이라 일컫는다.”라고 하였다. 여기에서는 필획들이 서로 교차하여 얽혀 있는 것을 비유한 말이다.

(7) 묵적본ㆍ이현사에는 ‘峯’, 사고본ㆍ강소본에는 ‘鋒’이라 하였으나 여기에서는 전자를 따른다. 그러나 봉망(鋒芒)이라는 단어에서는 ‘鋒’이라 써야 하는데 ‘峯’이라 쓴 것은 손과정의 잘못인 것 같다.