https://www.facebook.com/DY.AfterYou/?ref=py_c

Facebook에 로그인

메뉴를 열려면 alt + / 키 조합을 누르세요

www.facebook.com

7면

우리 글은 소릿글이다. 말대로 저그면 쉽고 바르던 민본의 글이다. 뜻업는 말은 업으니 말대로 저거서 뜻이 변할리 업고 말대로 저거서 문법에 어긋날 까닥도 없다.

뜻글화의 해독이 기피 바킨 사람들에겐 말대로 저그면 동음이의어가 너무 만이 생겨 헷갈릴 것 갓겟지만 말이란 사라잇는 민중의 혼이다. 민중은 현명하다. 민중을 미더야 한다.

8면

체에다 술을 바치기는 바쳣는데 받혔단지 받였단지 받쳤단지 밭혔단지 밧혔단지 밫였던지 어디서 보긴 봣는데 금방 또 이저머것네. 에라 모르겠다. 바쳣다가 맛는거여. 바로 이런 얘기다.

23면

'시를 쓰고 있으면 힘이 막 솟아요. 당신도 한번 몰래 시를 써 보세요.'

..... 아픈 시들이 면을 잇는다...

129면 - 잠든 얼굴 -

오늘은 내가 그대의 잠든 얼굴을 보오

그대가

깨끗한 방바닥을 몃번씩 훔치드시

방안의 가구들을 이리저리 옴겨 보드시

버려야 할 성냥곽도 서랍에 나란히 정리 하드시

딸애의 책가방을 오손도손 손봐

주드시

--------

헌책방에 1,000원이라 가격이 매겨 있었다.

심상정 후보를 TV에서 오래 만날 수 있는 프로그램이 있어서

그분을 다시 알게 되었고, 그분의 진심에 다가갈 수 있는 기회가 되었다.

포털에도 대권 두 후보 먼지같은 일까지 탈탈 나올 동안

정작 다른 후보들은 그날의 행보조차 검색해도 뜨지 않는다.

대선공약이라도 일목요연하게 알고싶다.

https://blog.naver.com/PostList.naver?blogId=dyvision2030&from=postList&categoryNo=13

DY : 네이버 블로그

당신의 모든 기록을 담는 공간

blog.naver.com

https://www.hjn24.com/news/articleView.html?idxno=118323

보험 노동을 집중적으로 다룬 이 분야의 전무후무한 시집 - 홍주일보

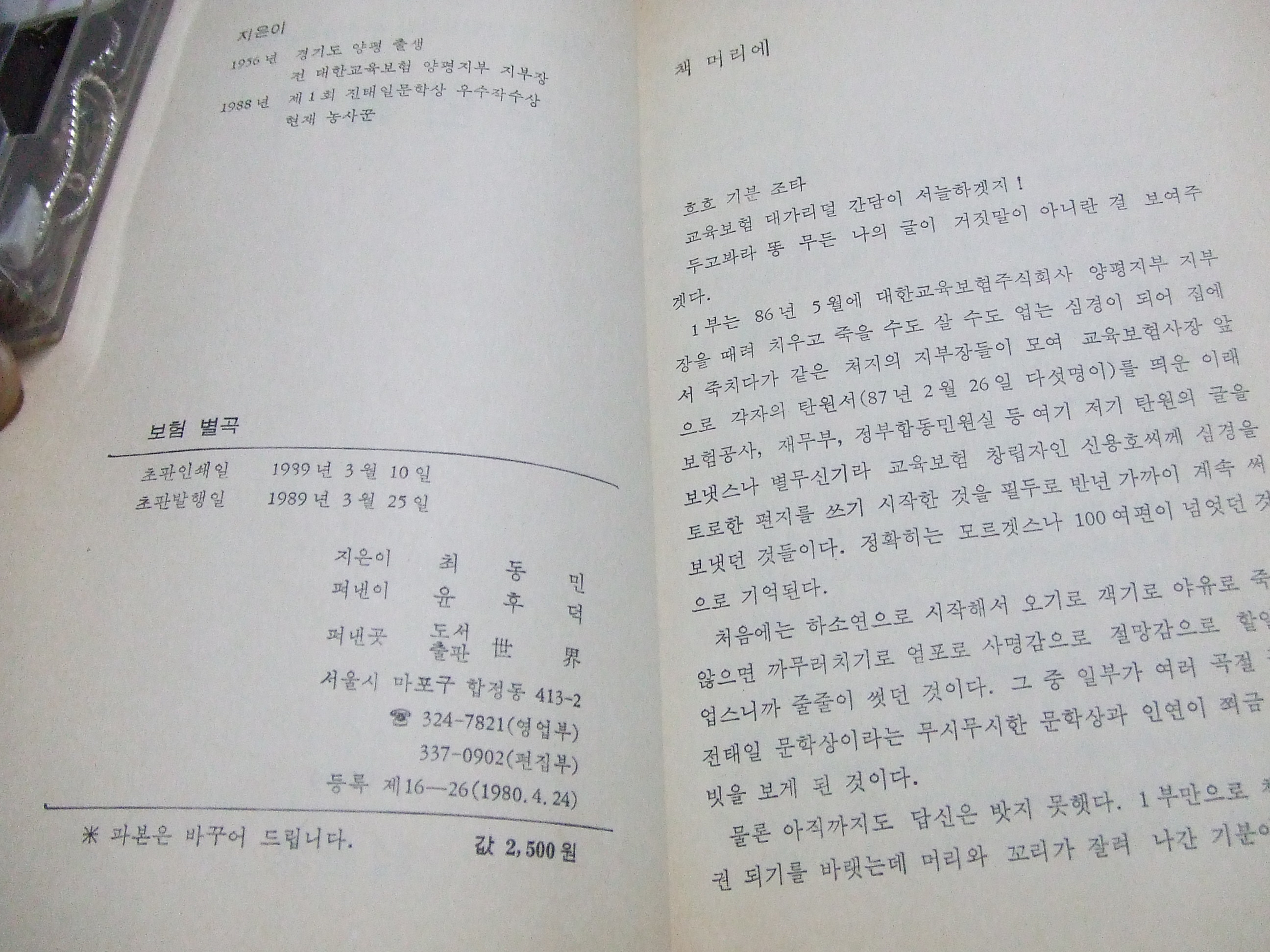

1989년 3월, 가 ‘세계시선’ 세 번째로 시인 최동민의 시집 을 펴냈다. 최동민 시인은 전태일기념사업회가 1988년 노동해방과 인간해방의 횃불을 높이 든 전태일을 기념하고자 제정, 시행한 ‘제1

www.hjn24.com

'우리 > 좋아하는 글' 카테고리의 다른 글

| 김동연 대선후보 공약 (0) | 2021.12.17 |

|---|---|

| 조선 막사발에서 신라 금관까지 (0) | 2021.11.19 |

| 김동연 페이스북에서 (0) | 2021.08.17 |

| 열정-대한민국 금기 깨기, 김동연 (0) | 2021.07.24 |

| 김동연 선배2 - 대한민국 금기 깨기 (0) | 2021.07.20 |