예향으로 이름난 전주는 '서예의 도시'라고 해도 크게 틀린 말은 아니다.

전 세계 서예 예술작품을 망라하는 서예비엔날레가 열리는 곳이자 우리나라 유일의 서예 단일 전시관인 강암서예관이 있으며 전주박물관 옆 석전전시관 또한 국립박물관 유일의 개인서예특별전시관으로 이름이 높다.

전주한옥마을 처마마다 걸린 편액은 물론 개인의 사무실과 구도심 일대의 식당과 다방에도 조선과 호남의 명필들 작품 한 두점 씩은 걸려 있어 전주사람들의 감식안은 웬만한 전문가들을 뺨치는 수준이다.

전주출신으로 대학교수로 퇴임한 전 아무개 교수의 재직 중 일화.

한 번은 옆 방의 다른 교수가 그동안 모아둔 서화작품을 꺼내 보여주면서 자랑을 하더란다.

전주에서 나고자라 집안은 물론 주변에서 숱한 서예작품을 본 그의 눈에는 옆 방 교수가 모은 서화작품들이 명작과 범작이 뒤섞여 있어 '이건 작품이고, 이건 버려라'라고 했다던가. 옆 방 교수는 '전공도 하지 않은 사람이 뭘 안다고…'하는 심사로 그 말을 귓등으로 흘려 들었다.

옆 방 교수는 후에 서화 전문가를 따로 불러 작품을 보여 주며 평을 부탁하니 전 교수와 똑 같이 판별하더라는 것이다.

감식안에 놀란 옆 방 교수가 따로 배운 것도 아니고 붓도 잡아보지 않고 어떻게 그리 정확하게 보았느냐고 묻자 전 교수가 말하기를 "전주사람들 반이 귀명창이요, 반은 눈명필이라네…"라고 했더던가.

서예가 다시 주목을 받고 있다.

늦더위가 막바지 기승을 부리던 지난달 26일 오후. 주말을 맞아 전주 한옥마을을 찾은 관광객 10여명이 전주성심여고 앞 골목에 자리한 한국고전번역교육원 전주분원 강의실에서 하얀 종이 위에 붓으로 자신의 이름을 정성스럽게 쓰고 있었다.

채 열 살이 되지 않은 어린 관광객부터 중년에 이르기까지 다양한 세대가 섞여 숨소리 조차 들리지 않을 정도로 집중을 하며 글쓰기에 몰두하느라 콧등에는 땀이 송글송글 맺혀 있다.

이 곳에서는 한국고전번역교육원 전주분원이 전주시의 예산을 지원받아 지난 4월부터 11월까지 진행하는 우리 고전 배움터 사업 가운데 서예반 수업이 진행되고 있었다.

우리고전배움터 사업은 시민들에게 고전과 친숙할 수 있도록 무료로 진행하는 것으로 한시와 논어, 맹자, 노자(시민 대상)를 비롯해 서예반(주말, 관광객 개방)까지 운영하고 있다.

서예반에서는 우리 고전 배움터 수강생들을 대상으로 필법을 지도하면서 동시에 관광객을 대상으로 먹 갈아보기, 문방사우 알기, 기초필획 익히기, 이름 써보기, 가훈·좌우명 써주기 등을 진행한다.

처음에는 '얼마나 많은 관광객들이 찾겠나'했지만 반응은 예상 외로 뜨거웠다.

부모의 손에 이끌려 들어온 아이들은 생전 처음으로 먹을 갈아보고 붓을 잡아 글씨를 쓰는 동작 하나하나를 매우 신기하게 받아들였다.

자판을 두드리고 화면을 눌러 세상과 소통하는 시대의 아이들은 글쓰기라는 매우 더딘 소통방식을 답답해 하지 않고 오히려 즐겁고 신중하게 여기는듯 했다.

서예반에서 글쓰기를 지도하는 윤백일 선생(군산교도소 근무)은 "관광객들은 대략 30~40분을 머물다 가게 되는데 그 짧은 시간에도 교육을 받고 나면 붓을 잡는 자세와 필획이 엄청나게 달라진다"면서 "서예체험을 당초 기대했던 것 이상으로 훨씬 좋아해 주말에 시간을 할애한 보람이 있다"고 말한다.

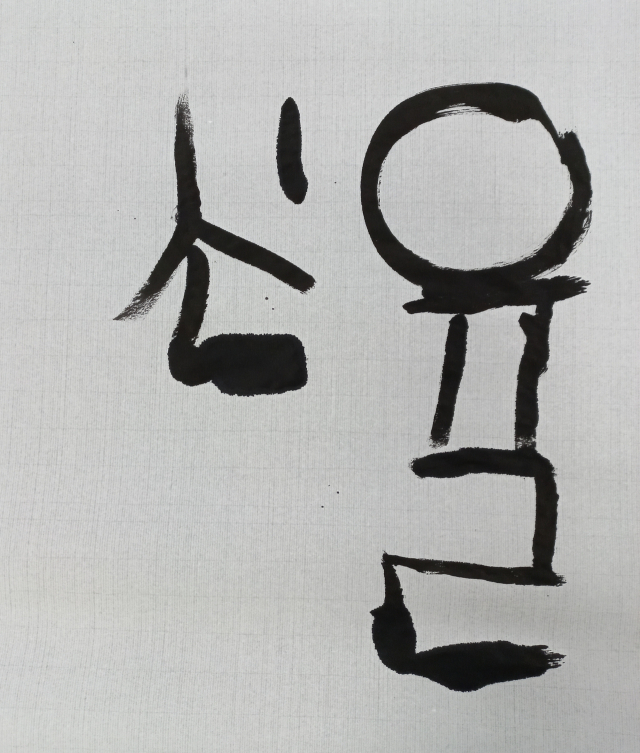

윤 선생은 또 "평생 처음으로 붓을 잡아 본 아이들의 순수한 글씨는 그 자체가 예술작품이어서 감탄하게될 때가 많다"면서 "학교나 방과후 학습을 통해 서예가 널리 보급됐으면 한다"고 덧붙였다.

붓글씨 쓰기를 어린아이들만 좋아하는 것은 아니다.

특히 전주한옥마을을 찾는 외국인 관광객이나 유학생들은 서예반 수업 2시간 모자란다고 아우성이다.

이날 현장에서 만난 한 외국인 유학생은 "한옥마을을 둘러보다 이런 프로그램을 찾게 된 것이 행운"이라며 "전주한옥마을에 딱 어울리는 프로그램으로 기회가 된다면 정식으로 서예를 배우고 싶다"고 말했다.