빛이 필요하고

통화가 필요한데

하루는

너무 늦게 시작한다.

빛은 자연 채광이 가장 좋다고 했는데

이모양이 되어 버렸다.

다시는 다시 없다.

모든 것이

빨리 지나갔으면 좋겠다.

https://blog.naver.com/kuamdukbo/223821463495

이제 태평성대를 끝내자

트럼프의 모든 국가에 대한 일괄 관세 부과가 우리나라에 미치는 영향은 무엇인가. 티비 뉴스나 신문을 봐...

blog.naver.com

https://blog.naver.com/kuamdukbo/223820810097

- '연 월 일 '의 간지 계산법

난정서(蘭亭序)의 계절을 맞아 만년필로 쓰다 (1) 연월일의 간지계산법

오늘이 음력 3월 6일이니 '모춘지초(暮春之初)'라 난정서(蘭亭序)의 계절이다. 한번 써 봐야 할 ...

blog.naver.com

【원문】

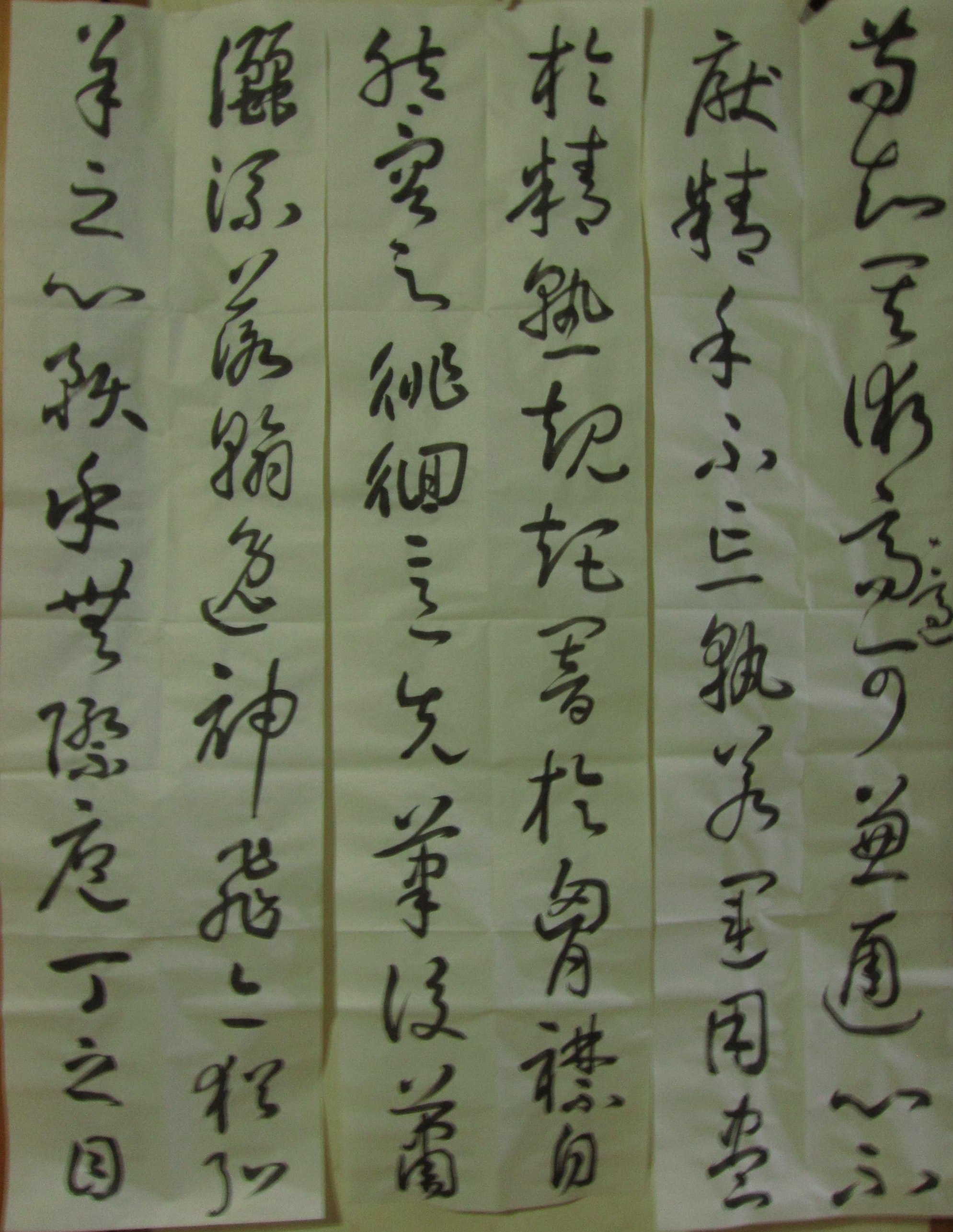

苟知其術, 適可兼通. 心不厭精,(2) - 手不忘(3)熟(4).

若運用盡於精熟, 規矩闇(1)於胸襟, 自然容與徘徊, 意先筆後, 瀟(2)灑流 - 落, 翰逸神飛, 亦猶弘羊之心, 預乎無際,(3) 庖丁之目, 不見全牛.(4)

嘗有好事(1), 就吾求習, 吾乃粗舉綱要, 隨而授(2)之, 無不心悟手從, 言忘意得, 縱未窮於衆術, 斷可極於所 / 詣(3)矣.

【해석】

진실로 방법을 알면 가서 겸하여 통할 수 있다. 마음은 정미함을 싫어하지 않고, 손은 익숙함을 잊지 않는다.

만약 운용이 세밀하고 숙달됨이 다 되면, 법도는 흉금에서 이해하여 자연스럽게 수용하고 배회한다. 뜻을 먼저 갖고 붓놀림은 그 후에 소쇄하게 흐르듯 내려 쓰면 붓은 표일하고 신채는 날아오른다. 또한 상홍양이 마음의 끝 없음을 예측하고, 포정의 눈에 온전한 소가 보이지 않는 것과 같다.

서예를 좋아하는 이가 있어 나에게 배움을 구하였다. 나는 대략 가장 중요한 부분을 대략 들추어 이에 따라 전수하였다. 마음으로 깨닫고 손이 따르며, 말은 잊고 뜻을 얻지 못하는 것이 없었다. 설령 아직 모든 여러 방법을 다하지 않았더라도 단연코 조예에 이를 것이다.

【주석】

(2) 묵적본에는 이후 30자가 없어졌다.

(3) 이현사ㆍ호남본에는 ‘忘’, 사고본에는 ‘忌’라 하고 아래에 ‘改作忘’이라 하였으나 여기에서는 전자를 따른다.

(4) 사고본ㆍ호남본에는 ‘熟’, 이현사에는 ‘孰’이라 하였으나 여기에서는 전자를 따른다.

(1) 闇(암) : 암(諳)과 통하니, ‘안다’ㆍ‘이해하다’라는 뜻이다. 진나라 갈홍은 『포박자ㆍ임명』에서 “기미와 정신을 아는 이는 조짐이 없는 것을 보더라도 미혹되지 않고, 길흉을 아는 이는 강한 쇠뇌를 부딪치더라도 놀라지 않는다.”라고 하였다. 진나라 하후담은 「동방삭화찬」에서 “눈을 거쳐 입에서 암송하고, 귀를 지나 마음에서 안다.”라고 하였다.

(2) 이현사ㆍ호남본에는 ‘瀟’, 사고본에는 ‘瀟’라 하고 아래에 ‘改作蕭’라 하였으나 여기에서는 전자를 따른다.

(3) 弘羊之心(홍양지심), 預乎無際(예호무제) : 상홍양(桑弘羊, ?-기원전 80)은 하남성 낙양 사람으로 서한시기의 정치가ㆍ재정대신이었다. 한 무제ㆍ소제를 섬기면서 시중ㆍ대농승ㆍ치속도위ㆍ대사농을 지내고 좌서장의 작위를 받았다. 그는 식염ㆍ야철ㆍ주류 등 국가 전매제도를 처음 창안하여 시행함으로써 재원을 마련하여 국가의 재정과 민생에 큰 도움을 주었다. 따라서 이 구절은 상홍양의 일처리가 귀신과 같아 고려함이 두루 미치지 않음이 없다는 뜻이다.

(4) 庖丁之目(포정지목), 不見全牛(불견전우) : 『장자ㆍ양생주』에 포정이 문혜군을 위하여 소를 해부하자 “문혜군이 ‘아, 좋도다! 기술이 이에 이르렀구나.’라고 하였다. 포정이 칼을 놓고 ‘신이 좋아하는 것은 도이니, 기술에서 나아간 것입니다. 처음 신이 소를 해부할 때 본 것은 소 아닌 것이 없었는데, 3년 뒤에 온전한 소가 보이지 않았습니다. 바야흐로 지금의 때에 신은 정신으로 만나고 눈으로 보지 않으니, 관능은 그침을 알고 있으나 정신은 가고자 합니다.’라고 하였다.”라는 내용이 있다.

(1) 묵적본ㆍ사고본ㆍ이현사에는 ‘事’, 호암본에는 ‘學’이라 하였으나 여기에서는 전자를 따른다.

호사(好事)는 즐겨 말을 만들고 일을 꾸미는 사람으로 여기에서는 서예를 좋아하는 사람을 가리킨다.

(2) 묵적본ㆍ이현사ㆍ호남본에는 ‘授’, 사고본에는 ‘受’라 하고 아래에 ‘改作授’라 하였으나 여기에서는 전자를 따른다.

(3) 묵적본ㆍ이현사ㆍ호남본에는 ‘詣’, 사고본에는 ‘臨’이라 하였으나 여기에서는 전자를 따른다.

'서예 > 법첩임서' 카테고리의 다른 글

| 서보 39 - 덮어쓰기 (0) | 2025.04.03 |

|---|---|

| 서보38 - 총체적 난국 (0) | 2025.03.27 |

| 서보 37 - 조르바 친구 (0) | 2025.03.09 |

| 서보36 (0) | 2025.03.01 |

| 서보 35 - 먹을 갈면 (0) | 2025.02.23 |